Erwin Rousselle

Yin und Yang vor ihrem Auftreten in der Philosophie

|

Erwin Rousselle Yin und Yang vor ihrem Auftreten in der Philosophie |

Die große Einheit, in der für das chinesische Weltgefühl alles zusammenklang – trotz der bunten Mannigfaltigkeit, die die animistische Grundanschauung zugleich in sich trug –, barg unter anderem auch von alten Zeiten her Ansätze wie z. B. „Himmel und Erde“, an die sich eine dualistische Auffassung, ja eine dialektische Polaritätsphilosophie anschließen konnte, natürlich nur, ohne den Rahmen des Ganzen, ohne die letzte Zusammenfassung – das Weltgefühl des chinesischen Menschen – zu sprengen. Aber eben jene dualistische Auffassung vom Yin und vom Yang tritt bei kritischer Betrachtung erst sehr spät in unsern Gesichtskreis, nämlich etwa in der Han-Zeit, und über die ursprünglichen Wortbedeutungen, über die Zeit des Auftretens der Worte als Fachausdrücke der Weltanschauung und endlich über die alten Schriftzeichen und Wortlaute möge hier einiges gesagt sein.

Ob jene dualistische Auffassung geschichtlich nicht eine lange halbmythische Vorstellungsreihe zur Voraussetzung hat, die dann bei einem der Völker, aus denen die chinesische Nation der Han-Zeit durch einen ungeheuren Sinisierungsprozess zusammenschmolz, vorhanden und uralt gewesen sein mag, oder ob sie von Zentralasien kommend und unter iranischem Einfluss gewachsen in China eine neue Heimat fand und hier natürlich eine eigene ideengeschichtliche Entwicklung nahm, das bleibe völlig dahingestellt. Wir besitzen nicht genügend Material, um diese Frage der Vorgeschichte der Idee eindeutig zu beantworten.

Nun hat der bekannte verstorbene Reformer und geistreiche Gelehrte Liang Ki Tschau in der Dung Fang Dsa Dschï [1] (Eastern Miscellany) bereits 1923 eine textkritische – chinesisch geschriebene – Untersuchung veröffentlicht, die das Alter der Yin-Yang-Philosophie eindeutig klärt und die zur Grundlage aller weiteren Untersuchungen zu machen ist.

Die Worte Yin und Yang, wenn auch in früher phonetischer Gestalt, sind selber natürlich uralt, vorklassisch – es bedeutet (wie wir später noch sehen werden) Yin „beschattet, dunkel“ und Yang „beleuchtet, hell“ –, aber ihre Verwendung zur Bezeichnung zweier Weltprinzipien ist, wie Liang Ki Tschau nachweist, (frühestens auf Ende Dschou, wahrscheinlich aber) erst auf die Han-Zeit anzusetzen.

Eine statistische Untersuchung, die Liang Ki Tschau anstellt, führt ihn zur Gewinnung wichtiger Grundlagen für die Beurteilung der ganzen Altersfrage. Der Grundtext des „Buchs der Wandlungen“ (I Ging), dessen Zeichen doch nach späterer Meinung vollständig auf Yin- und Yang-Strichen beruhen sollen, gebraucht das Wort Yin, und zwar in der Bedeutung „dunkel“, nur einmal, das Wort Yang überhaupt nirgends. Im „Buch der Lieder“ (Schi Ging) kommt Yin 18 mal vor, Yang 14 mal, die Zusammenstellung Yin-Yang ein einziges Mal. Im „Buch der Urkunden“ (Schu Ging) kommen Yin und Yang je dreimal vor. An sämtlichen Stellen dieser alten – in ihrem Grundstock vorklassischen – Bücher werden die Worte Yin und Yang lediglich für „dunkel“ und „hell“ verwandt, – ohne die geringste Beziehung zu einer dualistischen Weltauffassung! In dem alten Ritenbuch I Li begegnen uns die Ausdrücke Yin und Yang überhaupt nicht. Soviel über die vorklassische Literatur. Erwähnt sei noch, dass bei den Resten andrer alter Literaturstücke aus dieser Zeit das Gleiche zutrifft.

Eine philosophische Bedeutung von Yin und Yang scheint sich zuerst anzukündigen – falls die Stelle alt und echt ist – ein einziges Mal bei Lau Dsï, nämlich in dem Satz: „Die zehntausend Wesen tragen (hinten) das Yin und hegen (vorn) das Yang“ (Ode 42). Das ist die einzige Stelle, und es ist fraglich, ob – selbst wenn die Textstelle alt ist – hiermit gleich zwei Weltprinzipien gemeint seien. Erwähnt sei außerdem bei dieser Gelegenheit, dass die Datierung des Lebens von Lau Dsï äußerst fraglich ist. Vieles spricht dafür, dass er – entgegen der Tradition – später als Konfuzius anzusetzen ist.

In dem uns vorliegenden Text von Dschuang Dsï, dessen Alter in den meisten Stücken sehr schweren Bedenken unterliegt, wird zuerst die Behauptung aufgestellt: „Das Buch der Wandlungen ist die Lehre von Yin und Yang.“ Ähnliches behaupten gelegentlich auch die älteren Kommentare zum I Ging, die aber, wie allgemein angenommen wird, nicht auf Konfuzius zurückgehen, sondern eine Reihe von Jahrhunderten später anzusetzen sind. Erst die spätere Zeit, die die endgültige Redaktion des Buchs der Wandlungen und seiner Kommentare gegeben hat, fixiert die Bedeutung der beiden Arten Striche in jedem Hexagramm als Yin und Yang und schiebt damit dem Haupttext diese dualistische Anschauung über zwei Weltprinzipien als Voraussetzung unter. Die Striche waren jedoch ursprünglich zweifellos nur Gegensätze des alltäglichen Lebens wie ja und nein, stark und weich, bewegt und unbewegt, sich ausdehnen und zusammenziehen, vorwärtsgehen und zurückgehen, schließen und öffnen. Eine eigentliche Yin-Yang-Philosophie, die zwei metaphysische Weltprinzipien meint, dürfte sich erst in der Han-Zeit entfaltet haben. Soweit Liang Ki Tschau.

Nun sei hierzu ergänzend ausgeführt, dass die Yin- und Yang-Striche in den Zeichen des „Buchs der Wandlungen“ nach Richard Wilhelm – der aber sonst sich ziemlich innerhalb der chinesischen Tradition hält – daher kommen, dass ein ungebrochener Strich – einfach die bejahende, günstige Orakelantwort bedeute, ein gebrochener Strich – – die verneinende, ungünstige [2]. Durch Zusammenstellung zweier solcher Striche, wobei die Reihenfolge des Platzes von unten nach oben eine qualifizierende Bedeutung hat, erhält man vier Zeichen als differenzierte Ausdrucksmöglichkeit. Durch Hinzufügung eines weiteren Striches die acht Hauptzeichen, die Ba Gua, die nun zum Ausdruck bestimmter Naturerscheinungen dienen und auf diese Weise die mythische Grundlage einer Weltauffassung bieten. Durch Kombination der acht Trigramme untereinander erhält man die acht mal acht oder vierundsechzig Zeichen des Buchs der Wandlungen. Das ist eine genügende Zahl von Möglichkeiten, um beim Orakelnehmen der Buntheit des Lebens gerecht zu werden. Dadurch, dass das Buch nicht nur verkündet, was etwa eintreffen kann, sondern auch Ratschläge des Verhaltens zur Abwendung oder Förderung der kommenden Entwicklung gibt, ist es nicht nur ein Orakelbuch, sondern auch ein Weisheitsbuch. Diese sehr natürliche Erklärung Wilhelms hat zweifellos etwas Einleuchtendes für sich. Bemerkenswert ist dabei, dass die Yin-Yang-Theorie der Han-Zeit von Richard Wilhelm überhaupt nicht zur Erklärung der Zeichen herangezogen ist, sondern sämtliche vierundsechzig Hexagramme nichts weiter als die möglichen – je nach der Zahl und der Anordnung der beiden Stricharten verschiedenen – Kombinationen von „Ja“ und „Nein“ des Orakelbescheids darstellen.

Im Übrigen bringt Wilhelm außerhalb der „Einleitung“ an verschiedenen Stellen seiner Ausgabe auch zwei andere Anschauungen der chinesischen Tradition. Nämlich einmal, was die Chinesen in den Hexagrammen als – auf Strichzeichnung reduzierte – Abbilder von Gegenständen sahen (wobei er dahingestellt lässt, ob es wirklich Abbilder sind, oder ob die Chinesen die Gegenstände in die Bilder hineingesehen haben), und zweitens bringt er in der Übersetzung der großen Kommentare natürlich auch die Yin-Yang-Theorie der späteren Zeit (z. B. a. a. 0., I, S. 243). Die Prinzipien der drei von Wilhelm vorgetragenen Anschauungen lassen sich zunächst nicht miteinander vereinigen, und wir dürfen wohl annehmen, dass die von Wilhelm in seiner „Einleitung“ vorgetragene Erklärung von ihm als die richtige, den ursprünglichen Zustand bezeichnende, angesehen worden ist, während er demgemäß die Ähnlichkeit der Zeichen mit gewissen Gegenständen nicht als Abbilder der Objekte, sondern als ein In-die-Zeichen-Hineinsehen der Objekte aufgefasst haben muss und desgleichen die Yin-Yang-Theorie als späteren 3 Erklärungsversuch an Stelle des einfachen orakelhaften Ja–Nein. Man wird sagen können, dass die Anschauung Richard Wilhelms in der vorgetragenen Zusammenstellung und Auffassung ein Ganzes bildet und eine durchaus ungezwungene überzeugende Erklärung liefert.

Nun ist aus dem Nachlass August Conradys eine Arbeit „Yih-King-Studien“ erschienen 4, in denen er nachzuweisen sucht, dass das Buch der Wandlungen „nichts anderes ist als ein altes Wörterbuch“.

Die zu den 64 Zeichen gehörigen Stichwörter entsprechen inhaltlich den moralpolitischen Anschauungen der Dschou-Zeit. Die Zeichen selber aber sollen eine alte Schrift darstellen, und zwar vielleicht die Schrift der im westlichsten China den Dschou vorangehenden Giang 5. Es ist hier nicht der Ort, auf die von gewagten Hypothesen und logischen Sprüngen nicht freie Arbeit des geistvollen Conrady näher einzugehen. Immerhin gesteht er doch zu, eine Reihe von Angaben gefunden zu haben, dass das Buch „doch nur ein altes Orakelbuch war“ 6. Dass von dieser angeblichen alten Schrift nicht mehr und nicht weniger als 64 Zeichen ausgewählt und in Linien dargestellt wurden, ergibt sich für ihn aus der mathematischen Tatsache, dass mehr Variationen bei einem Hexagramm nicht möglich sind 7 (die Erklärung der 64 als Kombinationen „der acht Hauptzeichen – Ba Gua – untereinander scheidet für ihn aber aus!). Den so äußerst natürlichen Schluss, dass bei der Benennung der einzelnen Zeichen die Chinesen zum Teil Gegenstände oder alte Schriftzeichen in die Hexagramme hineingesehen haben, weist er mit der Begründung ab, dass ein großer Teil der Hexagramme abstrakte Begriffe darstellt, z. B. Hex. 14 Da Yu 8 (der Besitz von Großem). Ich kann auch diesen Schluss nicht bündig finden – er gilt eben nur für einen Teil der Zeichen –, sehe aber den bleibenden Wert der zitierten Arbeit Conradys in den übrigen Ausführungen, die sich nicht auf das Schriftbild der Hexagramme, sondern auf das Philologische beziehen. Hier zeigt er uns an einzelnen Beispielen, dass die mannigfachen Bedeutungen eines Wortes vermutlich die Assoziationen hervorgerufen haben, die wir nunmehr in dem Grundtext des Buches zur Erklärung der Bilder und der Striche wiederfinden. Das ermöglicht uns ein psychologisches Verständnis des Buches. Im Übrigen aber ist ihm der zwingende logische Beweis nicht geglückt, dass die Zeichen nicht doch auf einem Aufbau des orakelmäßigen Ja- und Nein-Striches, beziehungsweise auf der Kombination der Ba Gua untereinander beruhten. Doch scheint ihm diese Theorie wenigstens – wenn er von seiner Hypothese eines Wörterbuchs von 64 Stichwörtern absieht – als einzige in Betracht zu kommen 9, so dass die ganzen Striche die langen und die gebrochenen die kurzen Achilleazweige wären. Völlig abwegig aber, so dürfen wir aus dieser Stelle wohl, wie auch aus seinen Grundanschauungen vermuten, scheint ihm offenbar die spätere chinesische Auslegung, dass der Dualismus der beiden Striche und damit aller Zeichen des Buchs der Wandlungen ursprünglich irgendetwas mit der Yin-Yang-Theorie zu tun gehabt hätten 10. Hierin müssen wir ihm zweifellos zustimmen, während mich die logisch nicht vorstellbare und durch die vorgebrachten Beweisversuche nicht einmal wahrscheinlich gemachte Idee eines Wörterbuchs von 64 Zeichen (selbst wenn die zu den Zeichen gehörigen Benennungen in allen ihren Bedeutungen durchgenommen werden) nicht zu überzeugen vermag.

Was nun die älteste erschließbare Bedeutung der Worte Yin und Yang anlangt, so ergeben alle alten Textstellen, dass Yin das im Schatten Liegende, Dunkle bezeichnet und Yang das von der Sonne Beschienene, Helle. Das Schuo Wen Gie Dsї gibt für Yin das schattige Südufer des Flusses (die großen Ströme Chinas fließen im Allgemeinen von West nach Ost!), Yang das Nordufer, das im Sonnenschein liegt.

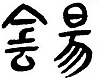

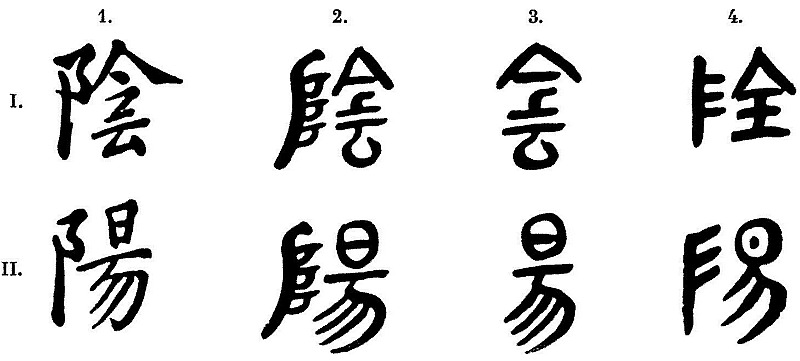

Dem entsprechen nun auch ganz und gar die alten Schriftzeichen, die wir hier bringen. Yin und Yang zeigen beide vorne den Radikal (Deuter) 170, das Bild eines Berghangs mit drei Terrassen. Dieser Radikal war nicht unbedingt notwendig, wie die älteren Formen zeigen.

| © 1998, 2018 Dr. Ardo A. Schmitt-Rousselle | Impressum Sitemap Datenschutzerklärung |